#4

表象とはなんだ

記号とその内容を区別する

系共通科目(メディア文化学)講義A

月曜4限/第4回

松永伸司

2025.05.26

-

SlidoのリンクはScrapboxにあります。

-

前回のリアクションペーパーへの応答もScrapboxにあります。

リアクションペーパーへの応答 [1/4]

Pキャラクターとキャラクター画像の違い

-

キャラ画像は絵それ自体、Pキャラは絵によって描かれているそいつです。

-

フィギュア化されるのは普通Pキャラです(キャラ画像がフィギュア化されるようなことがあったらびっくりします)。

-

今回の授業では記号とその内容の区別の話をしますが、その区別を踏まえるとより理解できると思います。

分離された対象・Pキャラクターと、キャラクター画像の違いはいまいち理解できませんでした。

リアクションペーパーへの応答 [2/4]

キャラクターの存在基盤と解釈の関係

-

ケースごとにさまざまだとは思いますが、一般論を言えば、PキャラであれDキャラであれ、人々の解釈の総体がその存在を支えているということになると思います。

-

その「人々」が具体的に誰を指すかについては、理論的オプションが複数あります。

-

続きはScrapboxで。

Pキャラクターと、そのキャラクターについての「解釈」と呼ばれるものの違いについて、何かあればお聞きしたいです。現段階では、一つのPキャラクターの成立のためには複数の「解釈」が存在しているとう理解をしています。(具体的な例を挙げると、声と作画によって作られるアニメーション映画において、あるキャラクターには原案を描く人・絵を動かす人・内容を考える人・声を当てる人などでそれぞれ「解釈」を持っているが、それを融合したものが一つの「Pキャラクター」と認識される、ということです。)

リアクションペーパーへの応答 [3/4]

カラーブラインドキャスティングとDキャラ/Pキャラ

-

カラーブラインドキャスティングは、実写フィクションにおける配役(=俳優と登場人物の対応づけ)の話ですが、Dキャラ/Pキャラは登場人物/俳優の類比である以上、当然同じことが言えるでしょうね。

-

続きはScrapboxで。

私は、PキャラクターとDキャラクターの結びつきに関して、あるディズニー映画にて物議を醸した問題が思い浮かびました。それは、実写版『リトル・マーメイド』にてアリエル役を黒人ルーツの役者が演じたことです。アニメでのアリエルは白い肌をしているのに、黒人を起用したことに対して非難が巻き起こりました。アニメでも実写でも、演じようとしているDキャラクターは同じなのに、過去に作られたDキャラクターとPキャラクターが過剰に同一視されることで、全く違う肌の人物がPキャラクターとして演じることに忌避感があるのではないかと思いました。よって、人種問題はキャラクターを媒介にした問題のトリガーの1つになっているのではないかと考えました。〔D/Pが逆だったので引用上修正〕

リアクションペーパーへの応答 [4/4]

ディスクリプションの「客観性」

-

私も美術史関連の学科の出身ですが、学部生のときに似たような教育を受けて、わけわからんと思っていました。以下は、その後いろいろ観察したり勉強したりして、なんとなくこういうことかなと自分で整理したことです。方法論上の大事な話なので、詳しめにお答えしておきます。

-

続きはScrapboxで。

学術的であることの指標として客観性という語を使わないほうがよいということを、大学の先生が考えているのがとても印象的でした。今まで受けた〔美術史の〕授業で作品のディスクリプションをすることが何度かありました。その際ある先生が、ディスクリプションは客観的な方がよいとおっしゃっていましたが、どこまでが客観なのかと悩んだ経験があります。「穏やかな表情」というのは、実際にその作品がその意図のもと描かれているのか、または、作品を見ている自分がその表情をしていると感じたのか、と考えれば考えるほどわからなくなりました。

今日の授業のポイント

-

日本語で俗に「表現」と呼ばれているものについての解像度を少し上げる。

-

記号とそれによって表されるものの区別に敏感になる(「キャラクターは二次元である」という言い方が明らかに変であることを明確に理解する)。

-

ついでに「表象」という語の多義性にも注意する。

今日のメニュー

1. 民間用語としての「表現」

2. 表象とはなんだ

3. 表象の連鎖を気にする

1. 民間用語としての「表現」

-

「表現」という語の用例

-

なぜテクニカルな概念を使うのか

「表現」のいろいろな用例 [1/6]

例1:自治体の「表現ガイドライン」

-

おおむね「言葉づかい」「言い方」「呼び方」などと言い換えられる意味で「表現」という語が使われているように読める。

-

ただし「言葉や表現」と書いているところを見ると、言葉に限定していないのかもしれない。

普段何気なく使っている言葉や表現にも, 男性を中心としてきた社会構造や男女の役割分担意識が反映されたものがあります。

性別を強調する表現や女性と男性の対語のない表現などには気をつけ,公平な表現を心がけるようにしましょう。

「表現」のいろいろな用例 [2/6]

子どもたちが歌唱や器楽、音楽づくりの活動に取り組む際、互いの表現を比較したり、表現と音楽を形づくっている要素とを関連付けたりしながら思考することを大切にしたい。なぜなら、互いの表現を比較したり、表現と音楽を形づくっている要素とを関連付けたりして思考することで、音楽的感受性が高まり、よりよい表現を追究していくことができると考えるからである。

〔…〕そこで、子どもたちが表現したり聴いたりする活動を繰り返す中で、音楽を形づくっている要素に結び付く発言や表現を見取り、問い返したり価値付けたりしていくことを大切にしたい。そうすることで、音楽を形づくっている要素の働きを感じ取って表現を工夫し、自分の思いや意図をもって表現することができると考えている。

「表現」のいろいろな用例 [3/6]

続き

-

「表現」がどういう意味で使われているのかはっきりしない。

-

〈演奏する行為や作曲する行為〉を指しているようにも読めるし、〈そうした行為の結果生じる音そのものや楽曲そのもの〉を指しているようにも読める。あるいは、〈それらを通して自分の内面(?)を人に伝えること〉を指しているようにも読める。

〔再掲〕子どもたちが歌唱や器楽、音楽づくりの活動に取り組む際、互いの表現を比較したり、表現と音楽を形づくっている要素とを関連付けたりしながら思考することを大切にしたい。なぜなら、互いの表現を比較したり、表現と音楽を形づくっている要素とを関連付けたりして思考することで、音楽的感受性が高まり、よりよい表現を追究していくことができると考えるからである。〔…〕そこで、子どもたちが表現したり聴いたりする活動を繰り返す中で、音楽を形づくっている要素に結び付く発言や表現を見取り、問い返したり価値付けたりしていくことを大切にしたい。そうすることで、音楽を形づくっている要素の働きを感じ取って表現を工夫し、自分の思いや意図をもって表現することができると考えている。

「表現」のいろいろな用例 [4/6]

例3:Wikipedia日本語版

-

「形」「態度」「言語」などによって「感情」「思想・意志」「物体」「事柄」などを示すこと全般を指す語として説明されている。挙げられている例は大半が芸術形式だが、「認識」や「科学」なども含まれている。

表現(ひょうげん、英語: expression)とは、自分の感情や思想・意志などを形として残したり、態度や言語で示したりすることである。また、ある物体や事柄を別の言葉を用いて言い換えることなども表現という。

表現の例:

演劇/映画/アニメ/マンガ/詩/小説/評論/音楽/絵画/造形/ボディーランゲージ/認識/発言/科学/他多数

「表現」のいろいろな用例 [5/6]

〔第1項〕一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。〔…〕

〔第1項〕十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。〔…〕

〔第3項〕この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。〔…〕

〔第4項〕この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。

「表現」のいろいろな用例 [6/6]

続き

-

第1項1号(著作物全般の定義)では、表現されるものは明確に「思想」や「感情」とされている。表現するものの具体例として、「文芸、学術、美術又は音楽」が挙げられている。

-

第1項10号の2(コンピュータプログラムの扱いについての規定)では、何が何を表現するのかがはっきりしない。

-

ここでの「一の結果」は第1項1号が規定する著作物を指しており、それゆえプログラムが生成する「結果」は「思想」や「感情」を表現するものだが、一方で「これ〔電子計算機〕に対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」という書き方からは、プログラム自体が何かを表現しているようにも読める。

-

-

第3項・第4項(映画・写真の扱いについての規定)では、著作物が「思想」や「感情」を表現するというよりも、著作物自体が表現されるという書き方になっているように読める。

なぜテクニカルな概念を使うのか [1/2]

テクニカル(=専門的)な概念を導入するモチベーション

-

いずれの「表現」の用例も、第2回授業で説明した意味での民間理論の概念に思える。

-

つまり、分節化が雑だったり(性格の異なる事柄をいっしょくたにしていたり、逆に同じようなものをなぜか区別していたり)、不明確だったり(語の適用条件があやふやだったり)、組織化が不十分だったり(概念間の関係がはっきりしていなかったり)するように見える。

-

-

日常生活を送る上では、こうした民間概念を使っていても大きな不便はないかもしれないが、日本語で「表現」とひとまとめにされている諸事象・諸事物についてもう少し丁寧に考えようと思うなら、テクニカルな概念を導入したほうがよい。

なぜテクニカルな概念を使うのか [2/2]

表象と表出

-

美学(とくに分析美学)では、伝統的に次の2つの概念が区別されてきた。

-

表象(representation)

-

表出(expression)

-

-

最低限これらの概念を知っておくと、俗に「表現」と言われるいろいろな事柄を考えるときの解像度が多少は上がるだろうし、いま見た例のようにどういう意味なのかいまいちわからないといったことも、ある程度は避けられるようになるだろう。

-

今回は時間の都合上「表象」のほうだけ取り上げる。

※余談:“representation”と“expression”はそれぞれに訳語の問題があるが、この授業ではひとまず「表象」と「表出」で通す。それぞれが「表現」と訳されるケースも少なくなく、かなり地獄である。また、日本語の「表現」だけでなく、“representation”と “expression”にもそれぞれ多義性がある。今回紹介するのは、特定の分野(美学の文脈)の言葉づかいであり、他の分野では同じ言葉が別の意味で使われることがある。いずれにせよ、言葉とその意味が一対一対応するという発想をしていると混乱するので十分注意すること。

2. 表象とはなんだ

-

表象の特徴づけと例

-

表象に関わる重要な論点

-

余談:訳語と多義性

表象の特徴づけと例 [1/4]

表象(representation)の特徴づけ

-

最小限の特徴づけ

-

何かが別の何かを表す(あるいは別の何かの代わりになる)という、その働きのこと。〈表すものと表されるものの関係〉と言ってもよい。

-

つまり以下の関係図式の➡に相当する。

-

「猫」 ➡ 猫

-

”cat” ➡ 猫

-

🐈 ➡ 猫

-

-

-

ややこしいが、➡ではなく、➡の左辺(表すもの)のほうを「表象」と呼ぶこともよくある。この授業でも、便宜上➡の左辺を「表象」と呼ぶことがあるので注意。

-

※さらに文脈によっては➡の右辺が「表象」と呼ばれる場合もあるが、こちらは明確に誤用と言ってよい。

-

表象の特徴づけと例 [2/4]

記号作用?

-

このミニマルな意味での「表象」は、記号論で論じられる意味での「記号作用」や「意味作用」(signification)とおおむね同じ意味だと考えてよい。

-

記号論(細かく言えばソシュール系統の記号論)では、記号作用の両辺として「シニフィアン(記号表現)」と「シニフィエ(記号内容)」という用語が使われることがよくある。

-

シニフィアン ➡ シニフィエ

-

-

ただ「シニフィアン/シニフィエ」はいかにも20世紀くさい言葉づかいなので、現代で使うのはおすすめしない(他の授業で耳にすることはあると思うが)。

-

ちなみに〈表すもの〉と〈表されるもの〉の区別自体は古代からある。めちゃくちゃ由緒のある区別である。

表象の特徴づけと例 [3/4]

身近な表象の例(それぞれの事例で〈表すもの〉と〈表されるもの〉が何になるか考えましょう)

-

意味を持つ言葉全般(書き言葉、話し言葉)

-

意味を持つジェスチャー

-

何かを描いた絵

-

写真・実写映像(これらは表象ではないという考え方もあるが、ひとまず入れておく)

-

楽譜

-

地図

-

グラフ

-

ピクトグラム

-

暗号

-

etc.

表象の特徴づけと例 [4/4]

芸術関係の表象の例(それぞれの事例で〈表すもの〉と〈表されるもの〉が何になるか考えましょう)

-

具象画・具象彫刻

-

一方、抽象画や抽象彫刻は表象ではないとされることが多い。

-

-

音楽の歌詞の大半

-

一方、音楽そのものは表象ではないとされることが多い(標題音楽はかなり微妙な例)。

-

-

小説

-

叙事詩

-

抒情詩もある程度表象の側面を持っているのが普通だが、むしろ表出の性格が強い。

-

-

ほぼすべての演劇、映画、アニメーション、マンガ

-

一部のビデオゲーム

-

表象要素のない抽象的なゲームも少なからずある。たとえば『テトリス』など。

-

表象に関わる重要な論点 [1/4]

論点①:性質帰属の働き

-

表象は、その対象(表されるもの)についてのコメントを含んでいるものだということがよく言われる。

-

つまり、ニュートラルにその対象の代わりになるというよりは、その対象はしかじかの性質を持ったものであると述べる(性質Pを持つものとして対象Oをあらわす)という働きを含んでいるということ。

-

この働きのことを、哲学用語では「述定(predication)」と言ったりする。

-

-

ジェンダーの表象や人種の表象がしばしば倫理的な問題と見なされるのは、対象に性質を帰属するという、表象が一般に持つ働きのゆえである。

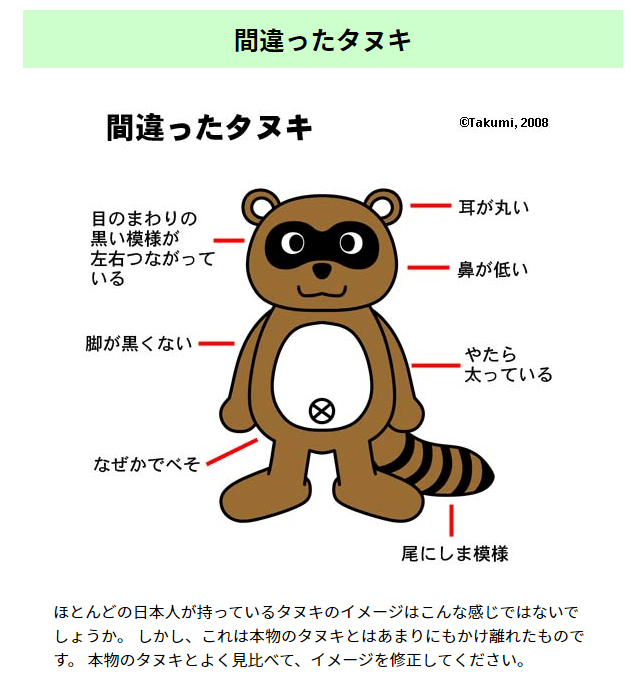

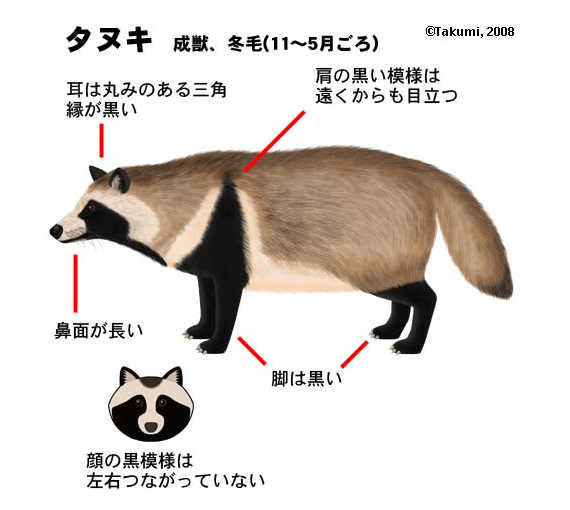

タヌキの表象

出典:東京タヌキ探検隊

表すもの

(文字・記号・絵・音声など)

対象

(表象がターゲットにしている物事)

性質

(表象によって対象に帰属される性質)

表されるもの

これを

これこれとして

表す

人工知能学会誌第29号(2014年)の表紙におけるアンドロイド(掃除ロボット)の表象

人工知能学会誌の表紙の絵が女性差別的な表象ではないかという批判を受け、学会が釈明のメッセージを出す事態になったという出来事があった。

参考

表象に関わる重要な論点 [2/4]

論点②:〈表すもの〉と〈表されるもの〉の区別

-

〈表象〉という概念によって、〈表すもの〉と〈表されるもの〉が明確に区別できるようになる。この区別は当たり前のように思えるかもしれないが、日常的な言葉づかいでは、両者を混同する物言いが少なからずある。

猫の絵は猫ではない。しかし、猫が描かれた絵を見ながら「そこに猫がいる」といった言い方を普通にする(文字通りには猫はそこにいないにもかかわらず)。

同じように、フィクショナルキャラクター(前回取り上げたPキャラクターという意味でのキャラクター)は絵そのものではない。それゆえ、アニメのキャラクターについて俗に言う「二次元」は明らかに不正確な言い方である。

-

口語では〈「りんご」という文字列〉を指すのに「りんご」と言う場合があるが、当然ながら「りんご」という文字列はりんごではない。

同じ語がこのように2通りの使われ方をすることを言語哲学では〈使用(use)〉と〈言及(mention)〉という対概念で説明する。

表象に関わる重要な論点 [3/4]

論点③:表象と解釈

-

〈表されるもの〉は、ほとんどつねに、〈表すもの〉に対する解釈を経て引き出される。この解釈はほぼ自動的に(無意識的に)なされることも多いだろうが、そこに意識を向けたほうがいい場面もある。

-

たとえば、歴史研究をする場合、(a) 史料そのもの、(b) それが述べている内容、(c) 実際の歴史的事実はそれぞれ別物である。(a)から(b)を引き出すには解釈(読解)が必要であり、また(b)が(c)について真実を述べているかどうかは、解釈とは別に検討する必要がある。

-

-

解釈はふつう機械的にできることではない。それゆえ、表象を相手にする研究は、ほぼつねに研究者自身による読みを含むことになる。計量的な研究の場合ですら、定量化するときに不可避に解釈が組み込まれる。

表象に関わる重要な論点 [4/4]

続き

-

表象を扱う研究では、解釈ができるだけ恣意的にならないように、言い換えれば解釈ができるだけ正当化された(justified)ものになるように、気をつける必要がある。

-

ただし、「解釈は「主観的」なのだから避けるべきだ」とか「何か「客観的」な解釈の方法がある」といった発想をしているかぎり、表象に関して(ひいては人間文化の大部分に対して)ほぼ何も論じることができなくなるので注意すること。

-

フィクション作品の解釈の正当化の問題については、また別の回に取り上げる。

余談:訳語と多義性 [1/3]

“representation”の訳語について

-

英語やフランス語の“representation”には、分野や時代によってかなり多様な日本語訳が割り当てられきた。

-

「表象」以外の訳語の例:

-

「再現」「表現」「代表」「代理表象」「再現前化」etc.

-

-

-

また、“representation”とは別系統の言葉が「表象」と訳されることもある。

-

“representation”以外の「表象」と訳される語の例:

-

”perceptio”、”Vorstellung”、etc.

-

-

余談:訳語と多義性 [2/3]

“representation”の多義性について

-

訳語の問題とは別に、“representation”自体にも多義性がある。

-

この授業で紹介しているのは、美学や社会学その他の文脈での「表象(representation)」の用法だが、文脈が変われば、それとはかなり別の意味で「表象」という語が使われることもよくある(完全に別とも言えないが)。

-

代表的な別の用法は、心のうちにある外的対象の像(心的イメージなど)を「表象」と呼ぶ用法。近世・近代哲学や認知科学(神経科学から心の哲学まで含む)の文脈で「表象」と言えば、基本的にこちらの意味である。

-

まぎらわしい場合は、この意味のほうを「心的表象(mental representation)」と言ったりもする。

-

※ちなみに言葉や絵という意味での表象と心的表象の関係をどう考えるかは難しい話だが、たとえば戸田山『哲学入門』(筑摩書房、2014年)4章がそのあたりを考えるためのイントロダクションになる。

余談:訳語と多義性 [3/3]

一般的な注意点

-

ある語が多義的であることやその訳語が複数あることは、概念(物事の切り分け)そのものの問題ではないが、十分に気をつけないと概念を理解する際の障害になる。

-

これは「表象」に限った話ではなく、この授業に登場するいろいろな用語にも当てはまる。

-

いずれにせよ、言葉そのものではなく言葉の用法(どのような意味で使われているか)に注意を向けることで、言葉の罠に足をすくわれないことが重要である。

言葉と概念が一対一対応する

という発想を捨てること!

ちょっと休み

3. 表象の連鎖を気にする

-

パノフスキーの理論

パノフスキーの理論 [1/3]

表象の連鎖

-

ひとつの表象はA➡Bという二項関係だが、それが複数組み合わさることで、連鎖的・多層的な表象が生じることがよくある(Dキャラ/Pキャラもいわばそういうケースのひとつである)。

-

表象の連鎖:ある記号が表す内容が、さらに別の内容を表す記号として機能すること

-

表象の多層性:ひとつの記号に対してその内容の層が複数あること

-

-

以下では、絵画などの美術作品における表象の連鎖・多層性を分析するための理論を例にして説明する。基本的に絵の話だが、言語記号についても似たことは言える。

パノフスキーの理論 [2/3]

過去の授業資料へのリンク

-

2021年度の授業資料をベースにして話すので、リンクを張ります。

パノフスキーの理論 [3/3]

注意点

-

「慣習的意味・主題」(イコノグラフィー)のレベルで表象が成り立っていることは比較的わかりやすいだろうが、一段階目の「自然的意味・主題」のレベルは意識しないとなかなか気づかない。

-

キャラクター画像とPキャラクターの区別がぱっと見つかないように思えるのも、その問題だと思われる。

-

重要な区別なので意識するようにしてください。

発展的な勉強用の文献 [1/3]

分析美学系の文献(今回の授業では扱わなかった表出についての文献も含みます)

-

ステッカー『分析美学入門』森訳、勁草書房、2013年

-

8~9章が表象の話、10章が表出の話。訳語は「再現」と「表現」が採用されている。

-

5章の古典的な定義論の箇所も表象や表出に大きく関係している。

-

-

グッドマン『芸術の言語』戸澤・松永訳、慶應義塾大学出版会、2017年

-

1章が表象(とくに画像表象)の話、2章が表出の話。訳語は『分析美学入門』と同じく「再現」と「表現」。

-

今回の授業は、ある程度グッドマンの考え方をベースにしている(それだけではないが)。

-

ややこしいが、この授業で言う意味での「表象」は、グッドマンにおける「指示(denotation)」に相当する。

-

-

源河『悲しい曲の何が悲しいのか』慶應義塾大学出版会、2019年

-

表出について勉強したい場合は最初におすすめする。

-

源河さんの単発論文から入ってもよい。本人のResearchmapからいろいろ落とせるはず。

-

-

清塚『絵画の哲学』勁草書房、2024年

-

描写の哲学の入門書。

-

描写(depiction)は表象の一種(pictorial representation)なので、表象を理解することと描写を理解することは直接つながっている。

-

発展的な勉強用の文献 [2/3]

分析美学系の文献 続き

-

村山「表出性と創造性:表出説を改良する」『新進研究者 Research Notes』5号、2022年

-

村山「自己理解の自由としての表現の自由」『第73回美学会全国大会 若手研究者フォーラム発表報告集』2023年

-

村山「意図を明確化するとはどういうことか」『Contemporary and Applied Philosophy』14号、2023年

-

〈作者の内面が作品のうちにあらわれ出ること〉としての表出を一貫して論じる論者。ある種の芸術家が作品制作を通じて何をしているのかについての理解が深まる。

-

-

Carroll, The Philosophy of Art: A Contemporary Introduction, Routledge, 1999.

-

分析美学の入門書(英語)。1章と2章がそれぞれ表象と表出の話。

-

以下のブログで内容がまとめられているので、まずそちらを読むのをおすすめする。

-

芸術史・文学史の文献

-

エイブラムズ『鏡とランプ』水之江訳、研究社、1976年

-

西洋の芸術観が、いわゆるロマン主義(19世紀)の時代に、表象=模倣ベースから表出ベースに変わったことを論じた古典的な本。タイトルにある「鏡」と「ランプ」は、それぞれ表象と表出のメタファーになっている。

-

邦訳は入手困難だが、さいわい京大図書館には何冊か入っている。

-

発展的な勉強用の文献 [3/3]

表象のメカニズムに関わる美術史の文献

-

ゴンブリッチ『芸術と幻影』瀬戸訳、岩崎美術社

-

美術史家が書いた本だが、描写の哲学の古典でもある。

-

魅力的な事例が多く、とても面白く読める本なのでおすすめ。

-

ただし邦訳があまりよくない。できれば原著で読むことをおすすめする。

-

-

パノフスキー『イコノロジー研究 上』浅野他訳、ちくま学芸文庫

-

美術史学徒なら全員読まされるのではないかと思われるが、それ以外の人も読んでおいて損はない本。

-

少なくとも序盤の理論的区別をしているところや、イコノグラフィーとイコノロジーの違いを具体例ベースで論じているあたりは、美術に興味がない人にとっても非常に刺激的だと思われる。

-

スライドおわり

系共通科目(メディア文化学)#4

By Shinji Matsunaga

系共通科目(メディア文化学)#4

- 403